児童文学資料研究

発行日 2006年11月15日 |

| 戦中期の與田凖一 ―「教育・国語教育」誌の所論から―(2) | 大藤幹夫 |

| 雑誌「学庭拾芳録」について | 藤本芳則 |

| 三木露風と「赤い鳥」 | 上田信道 |

|

|

戦中期の與田凖一 ―「教育・国語教育」誌の所論から―(2) | 大藤幹夫 |

「教育・国語教育」誌の「児童文学研究」欄に書かれた与田凖一の論稿二篇を紹介したい。この欄の執筆は七回の連載であり、槙本楠郎と交代してのそれであり、与田凖一は、(二)の「童話の周囲」(昭和11年5月1日)、と(四)の「児童文学動くべし」(昭和11年7月1日)を書いている。これらは、後日『子供への構想』(昭和17年7月15日発行、帝国教育会出版部刊)に、若干の字句を修正して収録された。

与田凖一の論説は、詩人らしい筆致で書かれているのがおもしろく、そのまま解説抜きで引用したい。

ラジオがある。という書き出しからして論調がわかる。

新聞がある。

雑誌がある、映画がある、単行本がある。

原稿用紙があり、教室があり、公会堂があり、読書室がある。

作家があり、教師があり、父兄がある。

童話の周囲は相当にゆたかでありながら、童話の周囲に、たいしてハカバカしい発展も見られない。

子供たちの生活は、あまりに大人すぎる。大人の生活こそ「童話」的であつて、子供たちの生活こそ、私には、現実的過ぎる。修正の一例として、次の文を挙げておく。

大人が通る。童話作家である。遊んでゐる子供たちに満面の笑みを投げかける。ポケットからキャラメルを出して与へたりする。子供たちは歓迎する。彼は道化て非常に愉快な動作をする。

彼の、キャラメルを与へる習慣が、一日、忘れられる。その日、子供たちは失望する。歓迎しない。つまり、彼は、歩いてくるキャラメルに過ぎない。

子供たちの雑誌は、なんと怠屈な活字と、動かない絵で一杯なんだらう。

マンガのトーキー映画を見てから、帰りに本屋で、子供たちの雑誌を手にする。古い、古い。子供の雑誌は古くて怠屈。

そしてどうやら子供雑誌の編輯者は、古くて怠屈なアタマを持ち廻つてゐるらしいことを発見する。

ほとんど、と云つていいほど、童話作家の童話には所謂モラルがない。

ほとんど、と云つていいほど、童話作家の童話に児童観がない。「童話」の生活がない。それは,彼等の生活自体に「童話作家」としての「生活」がないからであらう。

貧弱きわまる作家の生活経験、貧弱きわまる、ひからびた茄子のやうな想像力、そして茄子のへたほどもない良心、それでゐて、雲ほどな自信と主観の座にアグラする作家、ワルイ周囲。悪い悪い童話の周囲。

母親は「童話の周囲」の、柔かい手である。女流の童話作家は、どうして出て来ないのだらうか。

女流作家はゐる。幾人かの女流作家はゐる。しかしゐないのと同一である。

女性の想像ほど貧困な、現金なものはない。女性は、その想像も空想も、彼女たちの身のまはりの、生活に即したものに限られる。飛躍がない。発展がない。

だから女流作家の「童話」には、男の作家の「童話」に比べて、よりモラルがあり、ところで、それは、ヌカミソ臭いモラルである。

子供の生活環境はつねに動く、つねに動く。そして童話は動く、動けり、動きつつあり。「童話」とは、原稿紙に、あるひは印刷面にハリつけられた絵図ではない。絵図であつてはならない。従来の「童話」の概念は、ピンでとめられた平面の謂であつた。これからの「童話」は、立体化すること、空間に位置をとることである。

『子供への構想』に収録された折、若干の字句の変更が認められるが、大筋において変化はない。

「子供の生長を導いて行くに足る「周囲」を欲するのは、我々成人にも損にはならないことである。」(本稿・原文傍点)が「我々成人にとつて結局欠いではならないことである。」(『構想』)

本稿の末尾に「以上は、私の作家的な苦しい、楽しいウツセキあるひは空虚な、呼吸々々の一連に過ぎない。/未だひ弱き肺臓については語るべくもなきをうらみつつ擱筆」の文が添えられてある。

次は「児童文学動くべし」である。

今日の児童の生活は、従来の、そして現在に流行してゐる童話童謡の「童心」てふ生活とは余程にかけはなれたものであることを否定できない。この事実に気がつき、より自覚に近づいてゐる「大人」を、私は「作家」より「教師」の中により多分に見出すことに一種の焦燥を感ずる。

童話作家は自分の素質に依ると謂へる。しかし成人文学(と云つて置く)の作家と同様に、児童文学作家が、一種のその素質に依るだけの態度で満足するのだつたら、私はその作家に敬服できない。「教師」と同様な客観的熱意を「作家」に強く要求したいのである。児童文学の貴重性は、ここにかゝるのではあるまいか。

大人の立場から書かれた消極的な態度よりも、大人を理想とする子供の立場から書かれなければならない児童文学への積極性こそ、今日、よりのぞましいことではあるまいか。

(「カタカナ童話」についての厳しい言及がある。)

童話、童謡、童曲、童誦、童画が余命?をつないでゐるのに不思議はない。何故なら、作家は動かず、無批評無風地帯だからである。

珍現象が見られる。原稿紙一枚か、二枚程度のカタカナ童話のあらわれがそれである。純粋ながらひどく、消極的な児童文学の作家が、物質上に苦しいのはムベなるかなである。

単なるヱバナシ以下のものと、高度なカタカナ童話とが、無批判の中で仲善しごつこをしてゐる。小川未明氏、浜田広介氏、その外二三の先覚の良心的作品を認めるだけである。

童話作家自身の生活の不安定が、「童話」の安定の中へ、作家を逃避させるのである。さういふロマンの世界へ安定しようとするのが、童話作家の作家生活であるとしたら、子供たちにとつては迷惑な存在である。

社会不安のうちから起ち上る強靭な意慾の息吹を吹き込んだロマンでなくては、甘美な情緒や風流のこころよさに心酔したものでは駄目なのである。「力」あるロマンの世界こそ意図されねばならない。

|

|

|

雑誌「学庭拾芳録」について | 藤本芳則 |

「頴才新誌」より一か月早く発行された作文雑誌に、「明治十年二月廿六日出版届済」と記載のある「学庭拾芳録」がある。投稿雑誌として残っている資料ではもっとも古いとされる(『日本児童文学大事典』第2巻)。しかし、「頴才新誌」などとは異なり、個人の自由な意思による投稿ではなく、各学校での試験の解答を掲載したものなので、正確には投稿雑誌とはいいがたい。

「頴才新誌」より一か月早く発行された作文雑誌に、「明治十年二月廿六日出版届済」と記載のある「学庭拾芳録」がある。投稿雑誌として残っている資料ではもっとも古いとされる(『日本児童文学大事典』第2巻)。しかし、「頴才新誌」などとは異なり、個人の自由な意思による投稿ではなく、各学校での試験の解答を掲載したものなので、正確には投稿雑誌とはいいがたい。大きさは、横12センチ、縦18センチ。所見のものは合本になっているので一部裁断されている可能性があり、四六判かもしれない。創刊時は定価一銭だが、四か月後の「明治十年六月五日御届」の33号で早くも一銭五厘に値上げしている。5号広告では毎月15号発兌と記載。しかし後には毎月10号発兌としている号もある。いずれも三ヶ月前金27銭、六ヶ月前金52銭とあるのは変わらないといころから推定すれば、月に10号の発行が正しいようである。

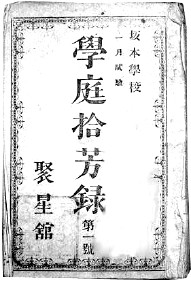

本文10頁、袋とじ、表紙も本文も同質の紙に印刷されている。和本の体裁で本文を罫で囲む。表紙にはタイトルの右に「阪本学校/一月試験」と記されている。学校名といつの試験かを記すこのスタイルは毎号同じである。表紙は、飾罫で囲っただけで絵もなくシンプルなもの(図参照)。

発行元は、東京小網町四丁目九番地の聚星館。館長は、吉岡保道、編輯長兼出版人は、山本園衞。

巻末に

此ノ冊子ハ全国各学校生徒ノ進歩ヲ奨励セシメン為ニシテ私舘ノ鴻益ヲ計ラス低価ヲ以テ発売シ且純益ノ内ヲ以テ各学校ノ一助ニ献納セントノ微志ナルニ因テ四方ノ君子ニ愛覧ヲ乞モ強テ割引ヲ為サゝルヲ恕シ玉フヘシと述べ、続けて

「十冊ヨリ五十冊迄ハ一冊ニ付一分引五十冊ヨリ百冊迄ハ同一分五厘引」以下、千冊以上云々と記述がある。この一文から推測すると、学校単位での販売を想定していたようである。

表紙の裏には、漢文の序文がある。作者は、議官、秋月種樹。創刊号だけでなく、毎号同じものが掲載されている。おおよそ国の優劣は人民の智愚にあるが、その相違は生まれつきではなく、学問に励むか否かであるとはじまり、全国各地の生徒が負けず劣らず勉強に励んでいるから、国の勢いは増加し、欧米と並んで競い合うに違いない、というような内容である。

創刊号は、「東京第一中学区第一公立小学坂本学校」生徒の作文。訓導、準訓導合計七名の名が示されたあとに本文となる。

作文には、住所、保護者(親)の名前と続柄、学年、生徒の名前、年齢が掲げられている。作者だけではなく、保護者名も明らかにしているので知られた名前もみられる。たとえば、堀野朝次郎は、「堀野與七」の長男(2号)、呉秀三は「文聰弟」と紹介されている(26号)。年齢は、10歳前後からせいぜい15歳くらいまでで占められているが、何らかの事情があったのだろう。中には18年4ヶ月の生徒もみえる(15号)。

1号に収録された作文の題名と、作者、学年、年齢を示してみよう。

| 藤原藤房ノ論 | 橋本英次郎 12年11ケ月 |

| (同上) | 細川甲子郎 12年3ケ月 |

| 東京繁華之景況ヲ遠国ノ人ニ報知スル文 | |

| (同上) | 千葉直五郎 12年 |

| (同上) | 陽 たか 11年1ケ月 |

| (同上) | 亘角次郎 12年4ケ月 |

| (同上) | 青木初太郎 12年8ケ月 |

| 洋行ノ人ニ送ル文 | 高階於菟次 九年九ケ月 |

| (無題) | 成瀬たか 14年11ケ月 |

作文の内容は、当代の作文の型に従った形式的なもの。「洋行ノ人ニ送ル文」のように新時代を感じさせるものもある。

第10号に、作文を提供した学校(久松学校)の教師から編集部に送った文章が掲載されている。

吉岡君足下疇昔玉趾ヲ本校ニ枉ケラレ新誌印行ノ旨ヲ告ケ旦本稿生徒ノ文稿ヲ把リテコレヲ紙上ニ掲ケントス顧フニ貴社ノ此挙アル国家養材ノ要務ヲ片紙ノ間ニ補助セントスルノ意ニ出テ世ノ好尚ニ投シ黄白ヲ釣ル尋常雑誌ノ比ニアラサルハ余輩業己ニコレヲ信ス豈ニ此ノ盛挙ヲ喜ハサランヤ(以下略)吉岡君とは、館長のことであろう。とすれば、館長自ら原稿を集めに歩いていたことになる。

明治十年三月十六日 教師

書かれている限りでは、雑誌を支持する内容であるが、どこまで本当のところを伝えているものか。「世ノ好尚ニ投シ黄白ヲ釣ル尋常雑誌」ではないものの、先述の「純益ノ内ヲ以テ各学校ノ一助ニ献納セン」と、学校にアピールしているところをみれば、大同小異の印象が残る。

本誌は、子どもが自発的に手にする雑誌ではなく、教材として教師や親によって読まされるべき性格をもっていたのである。

|

|

三木露風と「赤い鳥」 | 上田信道 |

『日本童謡集 一九二六年版』は、童謡詩人会編、1926(大15)年7月7日、新潮社発行。川路柳虹・北原白秋・西條八十・白鳥省吾・竹久夢二・野口雨情・三木羅風(以下、特に必要のない限り露風と記す 引用者)の七名が審査編集委員であった。

童謡詩人会は1925(大14)年に結成された童謡詩人の組織である。童謡集に所収の「童謡詩人会清規」によると、川路柳虹・白鳥省吾・竹久夢二・浜田広介・藤田健次の五名が実行委員、生島新太郎・入交総一郎・大関五郎・鹿島鳴秋・金子みすゞほか四三名が会員で、事務所を新潮社内に置いた。

さて、この童謡集には、三木露風が《羅風》名で「序」を寄せている。

ここで、まず注目しておきたいことは、次の件である。

童謡が復興したのは、大正七年の『赤い鳥』の創刊からと見做すべきで、其れ以前にも日本の古い時代の童謡を集めた書物や、或は、少しばかりの作品があつたりしたが、一つの童謡復興運動として、目ざましく、作られるやうになつたのは、鈴木三重吉氏が雑誌『赤い鳥』を創刊して、童話の方面に新生面を開くと共に、童謡の新風を起す機縁を作られたからである。藤田圭雄『日本童謡史1』(1971 あかね書房)によると、「赤い鳥」の創刊にあたって、鈴木三重吉から露風に童謡創作の交渉があったのは1918(大7)年5月のことで、このとき露風は併せて投稿童謡の選者となることを依頼されたがこれを辞退し、代わりに白秋を推薦した、という。

初め、鈴木氏が、童謡の新しき創作を、北原白秋君に依頼し、次いで、自分にも依頼せられた。其れから、野口雨情君が、斎藤佐次郎氏の『金の船』にて童謡の作品を主として発表し、尚西條八十君が、『赤い鳥』に、童謡を発表するに至つたのである。

自分は、其時、鈴木三重吉氏の来訪を受け、同氏は『赤い鳥』に於て、童話の運動を起すと共に、童謡にも、新しい創作を求めて、生面を開く為に、発表したく、それに就ては、詩壇一流の人でなければ、効果が挙げ難いに付、御依頼すると云ふ意味の事を述べられた。尚、『赤い鳥に於て、児童の童謡作品を募集して掲載したいが、其の選を北原氏と、あなたとに御依頼したい」(ママ)とも言はれた。

私は、童謡は、其時、初めて作る事ではあるが、其主意が甚だ善いので、承諾して、「毛虫採り」と云ふ童謡を一篇作つて『赤い鳥』の第二号に寄稿した。

藤田はこのように経緯を整理したうえで、「三重吉は、白秋とは年初から親しく語り合っていたにもかかわらず、五月に、露風に、『赤い鳥』の募集童謡の選をたのみ、露風の辞退によって、しかもその推薦で白秋に童謡欄をまかせたということになる。あるいは三重吉の頭の中ではすでに白秋の起用が決定的で、露風への依頼は、表面的な、儀礼的なものだったのかもしれぬ。七月創刊だのに、五月に依頼したというところにその感じもする」と、論を立てている。

ただ、藤田説では、三重吉はすでに白秋へも依頼済みであることを露風に告知したうえで選者のことを依頼したのか、あるいは白秋の名をださないまま選者となって欲しいと露風に依頼したのか―このいずれであるのかが、いまひとつ明確でない。もし前者であれば、露風は白秋とふたりで選者を務めることを嫌って辞退した、とも解釈できる。また、もし後者であれば、露風は選者として白秋が適当であることを告げたうえで自らはこれを辞退したため、三重吉はこれ幸いとばかりに選者として白秋を据えた、と解釈できる。

この点について、露風の「序」によれば「其の選を北原氏と、あなたとに御依頼したい」と依頼を受けた、という。つまり、当初、三重吉はふたりの選者を据えることを計画していたが、露風に断られたためやむをえず白秋ひとりを選者に据えることにした、というのである。

もしこれが真相であれば、「露風への依頼は、表面的な、儀礼的なものだった」云々という藤田説は、的を射ていないことになる。三重吉は年初来から白秋と交渉を重ね、さらに五月に露風へも依頼して、ふたりの選者を据えることを企図した―このように考えると、三重吉の行動に何ら不思議なところはない。

また、『日本童謡集 一九二六年版』の審査編集委員には白秋が名を連ねているし、巻末に「跋」を寄せている。文脈からみて、この「跋」が露風の「序」より後に書かれたことが明らかだが、ここで白秋は露風の回想に異を称えることはなかった。したがって、露風の回想に同意していた、と考えて差し支えないだろう。

露風の「序」に関して、もうひとつ注目しておきたいことは、「赤い鳥」童謡の作曲に関して回想した、次の件についてである。

其後、数ケ月してから、鈴木氏が又、自分を来訪されて、「童謡の作品ばかりでなく、これに作曲して発表したら善からうと思ふので、誰か、善い作曲家を紹介して貰ひたい。」と依頼せられた。通説によれば、三重吉は初め耕筰のところへ作曲の相談に行ったところ、耕筰は渡米をひかえていたので弟子の成田為三と近衛秀麿を推薦した、ということになっている。

其頃、私の宅に、草川信君が、来られた事があつたので、私は、草川君を紹介した。それから私の親友である山田耕作(のち「筰」と改名 引用者)君と、近衛秀麿君とを募集作曲の選者に推薦した。さうして、草川君が作曲し、山田君と近衛君とが暫くの間、選者であつたのだ。

このときのいきさつについて、藤田圭雄は『日本童謡史1』で、次のように記している。

(成田為三は―引用者)大正八年四月上京して、赤坂小学校訓導として大正十年まで勤務した。山田の推薦で、近衛秀麿といっしょに、鈴木三重吉から『赤い鳥』の童謡の作曲を依頼され、それに没頭するために上京したのであろう。ところが、露風の「序」によれば、三重吉は山田耕筰より前に、露風へ作曲の相談を持ちかけている。この相談を受けた露風はまず草川信を推薦し、さらに山田耕筰と近衛文麿を推薦したというのだ。してみると、近衛を推薦したのは山田ではなく露風だった‐このような経緯であったということになる。

また、草川信と「赤い鳥」との関わりについては、『日本児童文学大事典』(1993 大日本図書)に、西崎専一の署名入りで、次の記載がある。

童謡は一九二〇年に「少女号」掲載の清水かつらの詩に作曲したものが最も早いが、本格化したのは留学予定の成田為三にかわって、弘田竜(ママ)太郎とともに、「赤い鳥」に登場した二一年のことである。さらに、『日本童謡事典』(2005 東京堂出版)には、上笙一郎の署名入りで、次の記載がある。

一九二一〈大10〉年に音楽学校の同期生=成田為三の紹介で童謡運動の中心だった雑誌「赤い鳥」を知り、同誌に作曲童謡を発表するようになった。しかし、露風の「序」によれば、経緯はふたつの『事典』の記載と異なっている。すなわち、「赤い鳥」創刊後のかなり早い時期にすでに露風の口から草川信の名前があがっていた、というのである。

このように、露風の「序」には「赤い鳥」に関する通説とかなり異なる事項が記述されている。畢竟、これは童謡史研究のうえできわめて貴重な資料だといえよう。

(完)

|

|